| このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。 |

お食い初めのやり方

生後100日目に行う行事です。

お食い初め

または、100日目に行うので百日祝い(ももかいわい)ともいわれています。

お子さんが誕生して100日目の前後の日柄の良い日を選んで「お食い初め」の儀式をしてあげましょう!

お子さんにとっては、一生に一度の記念日です。

本人は、まだ分からいないでしょうがアルバムやビデオで記録しておいては如何ですか?

お食い初めのやり方のいわれは、

生後100日頃になると個人差はありますが、乳歯が生え始めてきます。

この時期に「一生涯、食べることに困らないように」との願いを込めて食事をする真似をさせる儀式です。

伝統的なお食い初めのやり方は、一汁三菜の祝い膳(いわいぜん)を用意してお子さんの成長をお祝いします。

お食い初め(いわいぜん)として用意する物

- 鯛など尾頭(おかしら)つきの魚

- 赤飯・焚き物・香の物・紅白の餅

- 吸う力が強くなるようにとの考えから吸い物(汁物)

- 歯が丈夫になるようにとの考えから歯固め石

「お食い初めセット」のいわれ

- 海老

- ひげが長く腰が曲がるまで長生きを。

脱皮は出世の象徴です。

- 牛肉牛蒡蒔き

- 巻物に似た形は教養。

深く根付くことは誠実さ。

牛は働き者になるようえの願い。

- 黒豆

- 黒は邪除けの色。

黒く日焼けするほどにマメに働けるよう。

長寿・健康・無病息災を願ったもの。

- 木の実ときんとん

- 木の実

実り豊かな人生。

きんとん

金銀財宝を象徴して金運を願ったもの。

- 鶴亀

- 長寿の象徴です。

鶴は夫婦円満。

亀の甲羅模様が吉兆を表すと言われています。

- いくら

- 子宝に恵まれるようにとの願い。

五穀豊穣と子孫繁栄を願ったものです。

- 蛸柔らか煮

- タコは多幸と書き歯固めの意味も。

健やかに美しく成長するようにと願いです。

- 昆布巻

- 「子生」と書き子孫繁栄。

巻物に似た形から文化・学問の象徴。

喜ぶの縁起物。

- 手毬麩(てまりふ)

- 楽しく晴れやかな人生の願い。

嫁ぎ先を丸く治めるようにと、姫君の大切な嫁入り道具でした。

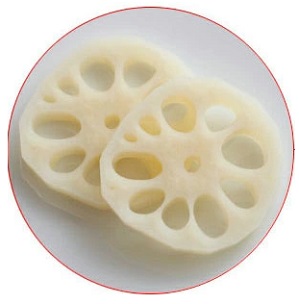

- 蓮

- 将来の見通しがきくとの縁起物。

2千年以上昔の種が美しく花を咲かすほどの生命力。

- なます

- めでたいこと、喜びを表す紅白、清浄・神聖を表す白を組み合わせています。

- 寿カステラ卵

- 寿には祝って幸福も招くこと。

長寿の意味も。

黄金色の卵は子孫繁栄と豊かさ。

- 梅干し

- しわができるまで長生きを。

昔は病が流行ると食べたので町から梅干しが無くなったそうです。

- 紅白蒲鉾

- ハレの日の日の出の象徴。

紅はめでたさ喜びを白は神聖を表しています。

- 蛤吸(はまぐりすい)

- 同じ貝の殻でないとピッタリ合わないことから良縁に巡り合うようにととの願いです。

- 赤飯

- 赤という色に呪力があり災いを避ける魔除けの意味を込めて祝いの席の必需品。

- 歯固め石

- 石のように丈夫な歯が生えるように。

ご利用後は福石として保管してください。

- 両細はらみ箸

- 子孫繁栄を願い寿ぐ神人共食を今に伝えています。

一方は神様がお召し上がりになります。

おすすめのお食い初めセット6選 はこちら

正式には漆器で高足の御膳にしつらえる。

器の漆の色も赤ちゃんの性別で異なり、男児は内外ともに赤色で、女児は黒色で内側が赤色とされています。(出典:ウィキペディアより)

あくまでも形式であってこれにこだわることはないと思います。

我が子の成長を願って真心のこもった方法で行ってあげましょう。

お食い初めはいつ行う?

一般的に、お食い初めは赤ちゃんが生まれてから100日目に行うといわれていますが、地域によっては110日、120日目などに祝うところもあります。

また、最近ではお宮参りと一緒にお食い初めを行うこともあるようです。

その日にお祝いしなくてはいけないという決まりはありません。

100日が過ぎた後の土日や、大安吉日で行う家庭が多いようですが、赤ちゃんの成長や体調を考え、無理のない日を選びましょう。

お食い初めは誰とお祝いする?

祖父母の都合が合わなかったり、ご夫婦が大変忙しい時期に行うこともあり、最近はささやかに家族水入らずでお祝いすることも多いようです。

あまり形式にこだわりず、自分の家庭に合ったお祝いの仕方でよいのではないでしょうか。

大切なのは赤ちゃんをお祝いする気持ちです。

家族みんなで楽しく思い出に残るお食い初めになるといいですね。

お食い初めの場所はどこにする?

料亭やレストラン、お宮参りと同じ日の場合は神社の近くのお店などにすると、予約をするだけなので手間がかかりません。

赤ちゃんにとっては慣れない環境になるため、体調などの配慮をしてあげましょう。

自宅の場合は、赤ちゃんも慣れていますし、授乳やお昼寝もすぐにでき安心です。

部屋の飾りつけをしたり、ゆっくり写真を撮ったりなど自分たちのやりたいように進められるのも良いですね。

お料理は赤飯や鯛などがセットになったお食い初めセットを購入すれば準備も不要!

ゆったりお祝いができます。

食べさせ役

長寿にあやかるという伝統から、親族の中の最年長者が赤ちゃんの口に食べ物を運びます。

最近では祖父母にお願いすることが多いようですが、都合が合わないようであれば、赤ちゃんの両親だけでも構いません。

男の子ならおじいちゃん又はパパ。

女の子ならおばあちゃん又はママが膝の上に抱いてください。

お料理を食べさせる真似をします。

せっかくなので、正式なやり方にこだわらずに、みんなで交代に食べさせてもいいでしょう。

コメント